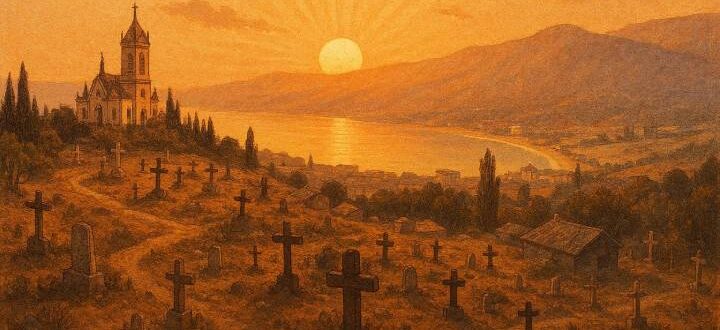

В Ялте на вершине Поликуровского холма расположено Иоанно-Златоустовское мемориальное кладбище – место вечного покоя выдающихся деятелей русской культуры. Памятник истории и культуры, хранящий память о великих именах прошлого.

Иоанна-Златоустовское кладбище: история и память

В верхней части Полнкуровского холма в Ялте расположено бывшее Иоанна-Златоустовское кладбище, ныне преобразованное в мемориальный комплекс. История этого места тесно переплетена с судьбами многих выдающихся деятелей русской культуры.

С начала XIX века Поликуровский мемориал служил местом упокоения для жителей Ялты и ее гостей. В августе 1863 года здесь временно покоился прах великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина, перед тем как его останки были перевезены в Москву.

На протяжении многих лет кладбище привлекало внимание видных деятелей искусства и науки. Своими почестями к захоронениям близких им людей склонялись Иван Николаевич Крамской, Иван Иванович Шишкин, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Цезарь Антонович Кюи, Александр Александрович Спендиаров, Федор Иванович Шаляпин, Александра Михайловна Коллонтай и другие.

Крым, Ялта… Церковь Иоанна Златоуста на Поликуровском холме — это место с потрясающей панорамой и атмосферой покоя.

В 1896 году известный писатель Иван Алексеевич Бунин впервые посетил Ялту. Его внимание привлекло кладбище с открывающимся отсюда прекрасным видом на город и окрестности до мыса Ай-Тодор. Под впечатлением увиденного Бунин написал стихотворение «Кипарисы», опубликованное в ялтинской газете «Ялта» 11 июня того же года.

Трагические события Великой Отечественной войны принесли кладбищу невосполнимые утраты. Фашистские захватчики разрушили большую часть могил. Лишь захоронения Григорука, Калинникова, Найденова и Руданского уцелели от варварства оккупантов.

В 1967 году на месте бывшего Иоанна-Златоустовского кладбища было создано мемориальное кладбище. Часть могил (Амани, Васильева, Мравиной) была восстановлена заново, а некоторые захоронения перенесены сюда из других мест (Арендта, Ганского, Дмитриева, Мачтета, Чернова, Эшлимана). В 1982 году была установлена памятная стела с именами тех людей, место захоронения которых точно не установлено.

В период с 1977 по 1982 год кладбище подверглось реконструкции по проекту архитектора Александра Николаевича Золотова.

Сегодня Иоанна-Златоустовское мемориальное кладбище – это место тишины и покоя, где чтят память выдающихся людей, внесших неоценимый вклад в развитие русской культуры и науки.

Поликуровская ул., между домами № 23—25

На Поликуровском мемориале похоронены

Николай Николаевич Амани: Жизнь, Оставленная в Музыке

Николай Николаевич Амани – имя, которое, возможно, не так широко известно широкой публике, как имена других русских композиторов. Однако его вклад в русскую музыкальную культуру нельзя преуменьшить.

Амани — талантливый пианист и композитор, чья жизнь была оборвана слишком рано. Но его музыка живёт! Давайте вспомним его прекрасные мелодии и дадим им шанс вдохновлять нас.

Амани был талантливым пианистом и композитором, чья жизнь была трагически коротка. Тяжелая болезнь – туберкулез легких – вынудила его искать облегчения на южном побережье Крыма. Осенью 1902 года он перебрался в Ялту, надеясь на исцеление. В этом городе, вдохновленный красотой природы и культурной атмосферой, Амани написал юбилейную кантату, посвященную Михаилу Ивановичу Глинке, основоположнику русской оперы.

Фортепианные пьесы Амани в оркестровке Александра Александровича Спендиарова получили широкое признание и исполнялись не только в Ялте, но и в столице – Санкт-Петербурге.

К сожалению, болезнь оказалась сильнее. 4 октября 1904 года Николай Николаевич Амани скончался. Его похоронили рядом с выдающимся композитором Владимиром Сергеевичем Калинниковым на кладбище в Ялте. В 1979 году на месте его могилы было установлено надгробие из крымского диорита, увековечив память о талантливом музыканте, жизнь которого была, увы, слишком кратка.

Несмотря на раннюю смерть, Николай Николаевич Амани оставил после себя ценное музыкальное наследие, которое продолжает вдохновлять и восхищать слушателей.

Николай Андреевич Арендт: Пионер Планеризма

Николай Андреевич Арендт – выдающаяся фигура в истории отечественной науки и техники. Родившись в Симферополе в семье медика, он с юных лет проявил незаурядные способности и пытливый ум. Окончив Симферопольскую гимназию с отличием, Арендт продолжил образование в Петербургской Медико-хирургической академии, которую успешно завершил в 1854 году.

Николай Андреевич Арендт — настоящий герой отечественной науки! Его вклад в медицину неоценим, а исследования в области планеризма опередили своё время. Вдохновляемся его пытливым умом и стремлением к новым открытиям!

Более тридцати лет он посвятил службе в земской больнице Симферополя, проявляя себя как талантливый врач и человек передовых взглядов. Арендт оказывал помощь народовольцам, скрывал известного революционера Александра Желябова, а его дом был пристанищем для таких выдающихся деятелей, как Софья Перовская.

Однако, помимо врачебной деятельности, Николай Андреевич уделял значительное внимание своим научным интересам. С 1860 года он начал исследовать возможность полета человека на крыльях, о чем свидетельствует его фундаментальный труд «О воздухоплавании, основанном на принципах парения птиц». В этой работе Арендт детально обосновал и развил идею безмоторного полета, сделав важный шаг в становлении науки о планеризме.

Результатом многолетних исследований Арендта стало создание конструкторской разработки планера, названного им «летательным снарядом». Несмотря на то, что ему не удалось увидеть свою идею воплощенной в жизнь, идеи Арендта о воздухоплавании заинтересовали таких известных ученых и общественных деятелей, как Николай Егорович Жуковский, Русское техническое общество в Петербурге, Французское общество воздушной навигации.

В 1888 году, разорившись, Арендт переехал на Южный берег Крыма, где продолжил свои опыты. Здесь, вблизи Ялты, на даче «Мегафули» у водопада Учан-Су, он прожил последние годы своей жизни. 12 декабря 1893 года Николай Андреевич Арендт скончался и был похоронен на территории своей дачи.

15 декабря 1976 г. останки Арендта и его жены перенесены на мемориальное кладбище. В могилу была помещена урна с прахом их дочери С. Н. Арендт. 14 сентября 1978 г. на могиле открыт памятник — бюст ученого из литой бронзы на диоритовом пьедестале. Надпись гласит:

Воздухоплавание занимает в настоящее время много умов… рано или поздно человечество откроет себе воздушный путь. Надолго будет гордиться перед светом та страна, в которой будет сделан первый удачный опыт воздухоплавания. Почему бы не нашему Отечеству быть этой страной?..

- Н. Арендт.

На боковой грани — бронзовый барельеф С. А. Арендт-Сонцовой и их дочери. Скульптор — внучка ученого А. А. Арендт, архитектор А. Е. Студеникин.

Памяти Федора Александровича Васильева

Федор Александрович Васильев, блестящий русский художник-пейзажист XIX века, оставил неизгладимый след в истории отечественного искусства. Его живописные полотна, пронизанные лиризмом и тонким пониманием природы, продолжают восхищать зрителей и по сей день.

Федор Александрович Васильев — гений русского пейзажа! Его картины, полные лиризма и любви к природе, продолжают вдохновлять. Несмотря на трагическую судьбу первого памятника, установленного И.И. Шишкиным, память о Васильеве увековечена прекрасным бронзовым бюстом.

4 сентября 1879 года, спустя несколько лет после кончины художника, его свояк, известный пейзажист Иван Иванович Шишкин, установил на могиле Васильева памятник. Однако трагические события Великой Отечественной войны привели к разрушению этого мемориала.

К счастью, благодаря рисунку Ивана Ивановича Шишкина, место захоронения Федора Александровича Васильева было определено. В 1963 году на этом месте был установлен бронзовый бюст художника на плите из диорита. Автором скульптуры стала талантливая советская мастерица JI. И. Ушакова, а архитектурный проект создал М. Симонов.

Этот монумент служит вечным напоминанием о вкладе Федора Александровича Васильева в развитие русской живописи и является символом уважения к его творческому наследию.

Алексей Павлович Ганский: жизнь, посвященная звездам

Алексей Павлович Ганский – выдающийся русский астроном, геодезист и гравиметрист, оставивший заметный след в развитии отечественной астрономии. Его имя навсегда связано с созданием Симеизской обсерватории, ставшей одним из ведущих центров астрофизических исследований в России.

Алексей Павлович Ганский — настоящий герой отечественной астрономии! Его вклад в создание Симеизской обсерватории неоценим, а исследования зодиакального света навсегда изменили наше понимание космоса. Память о нём живёт не только в Крыму, но и на Луне, где кратер носит его имя!

В 1906 году Ганский, будучи уже признанным ученым, отправился в Крым вместе с Георгием Александровичем Тиховым, известным исследователем Марса. Их целью было изучение зодиакального света и оценка качества изображений, получаемых в крымских условиях. Исследования, проведенные на Ай-Петринском плато, убедили ученых в том, что Крым обладает уникальными возможностями для астрономических наблюдений.

По инициативе Ганского на базе любительской обсерватории Николая Семеновича Мальцева было создано Симеизское астрофизическое отделение Пулковской обсерватории. Ганский стал его первым руководителем, вкладывая всю свою энергию и талант в развитие нового научного центра.

Трагически оборвалась жизнь Алексея Павловича 11 августа 1908 года. Он утонул в Черном море, оставив после себя не только ценные научные труды, но и незабываемый след в сердцах коллег и учеников. Похоронен Ганский был в Алупке, а в 1983 году его останки были перенесены на Поликуровский мемориал, где над могилой установлено прежнее надгробие из черного лабрадорита.

Память о выдающемся астрономе увековечена не только в Крыму. В его честь назван кратер на Луне и малая планета, открытая Сергеем Ивановичем Белявским в Симеизской обсерватории в 1927 году. Имя Ганского навсегда останется символом преданности науке и неутолимой жажды познания звездных тайн.

Евгений Максимович Григорук: Жизнь, Посвященная Слову

Евгений Максимович Григорук – яркая фигура украинской литературы XX века. Поэт, журналист и активный участник гражданской войны, он оставил заметный след в культурной жизни Украины. Григорук был не только талантливым писателем, но и организатором издательского дела, стремящимся сделать книги доступными для широкой аудитории.

В 1922 году, тяжелобольной туберкулезом легких, Григорук прибыл в Ялту в поисках исцеления. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Он скончался вскоре после приезда и был похоронен на ялтинском кладбище.

Надпись на его надгробии – «Другу книги Государственное издательство» – красноречиво свидетельствует о том, какое место занимало слово в жизни Григорука. Это была не просто профессия, а призвание, страсть, которая двигала его творчеством и организаторской деятельностью.

Несмотря на свою короткую жизнь, Евгений Максимович Григорук оставил заметный след в украинской культуре. Его стихи и проза продолжают читаться и изучаться, а его вклад в развитие издательского дела на Украине не забыт.

Памяти Владимира Николаевича Дмитриева

17 апреля 1973 года состоялось перезахоронение Владимира Николаевича Дмитриева из Артека. Его могила, украшена надгробием из диорита – прочного и благородного материала, символизирующего вечность памяти.

Имя Владимира Николаевича Дмитриева, к сожалению, не сопровождается широкой известностью в исторических хрониках. Однако сам факт перезахоронения из Артека, популярного крымского курорта для детей и юношества, наводит на мысли о его особой связи с этим местом. Возможно, он был педагогом, воспитателем или организатором мероприятий в Артеке, оставившим яркий след в сердцах поколений детей.

Вечное признание: памятник Василию Сергеевичу Калинникову

Василий Сергеевич Калинников, выдающийся русский композитор XIX века, оставил неизгладимый след в музыкальном искусстве. Его творчество, проникнутое глубокой лиричностью и меланхоличной красотой, продолжает трогать сердца слушателей по сей день. В знак признания его заслуг перед отечественной культурой на могиле композитора в 1911 году был установлен монументальный памятник.

Инициатива увековечивания памяти Калинникова принадлежала выдающимся деятелям музыкального мира – Александру Александровичу Спендиарову и Александру Тимофеевичу Гречанинову. Благодаря их усилиям, а также широкой поддержке российской общественности, удалось собрать необходимые средства для воплощения проекта в жизнь.

Конкурс на лучший проект памятника был объявлен Петербургским обществом архитекторов. Победителем конкурса стал ялтинский архитектор Леонид Михайлович Браиловский, чье творение стало не только достойным украшением места захоронения композитора, но и ярким образцом монументального искусства начала XX века.

Памятник Калинникову, стоящий на его могиле до наших дней, служит вечным напоминанием о величии таланта этого незабываемого композитора. Он олицетворяет собой глубокую благодарность последующих поколений за его бесценный вклад в мировую музыкальную культуру.

Григорий Александрович Мачтет: Поэт революции и Ялты

Григорий Александрович Мачтет, русский писатель-народник, оставил яркий след в истории русской литературы. Его стихотворение «Последнее прости» (1876), более известное под началом первой строки – «Замучен тяжелой неволей», стало гимном революционного пролетариата, любимой песней В.И. Ленина.

В начале августа 1901 года Мачтет прибыл в Ялту к своей сестре М.А. Вощининой, проживавшей в доме №12 на Мееровской улице (ныне ул. Володарского, 10). Здесь он принимал известных деятелей культуры, таких как Антон Павлович Чехов и Сергей Яковлевич Елпатьевский.

14 августа Григорий Александрович скоропостижно скончался. Похороны писателя состоялись на Аутском кладбище. Проводить его в последний путь пришли выдающиеся личности: Антон Павлович Чехов, Мария Павловна Чехова, Ольга Николаевна Книппер-Чехова и Сергей Яковлевич Елпатьевский.

Останки Григория Александровича Мачтета были перезахоронены 12 апреля 1973 года. На его могиле установлена надгробная плита из черного лабрадорита, увековечивающая память о поэте, чьи строки вдохновляли на борьбу за справедливость и свободу.

Евгения Константиновна Мравина: Меценат и Певица в Ялте

Евгения Константиновна Мравина, русская певица, оставила заметный след в культурной жизни Ялты начала XX века. Прибыв в город в 1903 году, она быстро вошла в круг передовой интеллигенции, демонстрируя не только свой талант, но и глубокую заботу о нуждающихся.

В 1906 году известный композитор Александр Александрович Спендиаров посвятил Мравиной романс «К Луне» на стихи английского поэта Перси Биши Шелли. Это событие свидетельствует о признании таланта певицы и ее значимости в музыкальной среде Ялты того времени.

Не ограничиваясь лишь исполнительской деятельностью, Евгения Константиновна активно участвовала в благотворительных инициативах. Осенью 1904 года она дала два концерта в зале мужской гимназии. Вырученные средства были направлены на поддержку нуждающихся больных и строительство здания пансионата «Яузлар».

Мравина также оставила ценные воспоминания для «Сборника», издаваемого ялтинским попечительством о приезжих больных. Доходы от публикации этого сборника шли в фонд попечительства, что подчеркивает ее преданность благим целям.

12 октября 1914 года Евгения Константиновна Мравина скончалась от паралича сердца. В 1979 году на ее могиле было установлено надгробие из белого мраморовидного известняка, увековечивая память о талантливой певице и щедром меценате.

Деятельность Евгении Константиновны Мравиной в Ялте служит ярким примером соединения искусства с благотворительностью, оставляя след не только в культурной, но и в социальной жизни города.

Сергей Александрович Найденов, драматург и поэт

Сергей Александрович Найденов. На памятнике, поставленном вдовой писателя И. И. Найденовой-Мальской, высечен стихотворный текст из пьесы Найденова «Неугасимый свет». Надпись заканчивается словами:

Неугасимая заря,

Неугасимый свет повсюду.

Я жив. Я буду жить. Я буду…

Степан Васильевич Руданский. Почитатели его таланта в 1892 г. поставили на могиле памятник — каменную глыбу с высеченными на ней строками:

На могили не заплаче Hix то в чужих.

Xiбa хмаронька заплаче Дощем помешае.

В 1968 г. по инициативе Литературного фонда УССР на могиле установлен новый памятник — монолит из крымского диорита. На его лицевой грани, рядом с прежней надписью,— бронзовый горельеф Руданского. Скульптор — Р. В. Сердюк.

Дмитрий Константинович Чернов: Жизнь и Смерть в Ялте

Дмитрий Константинович Чернов (1839-1921) – выдающийся русский ученый-металлург, по праву считающийся основоположником металловедения и теории термической обработки стали. Его вклад в развитие металлургии неоценим, а труды продолжают изучаться и вдохновлять специалистов по сей день.

Чернов был тесно связан с Крымом, особенно с Ялтой, где проживала его сестра Е.К. Киреева. В 1916 году, страдая от болезни, он переехал в Крым из столицы. После Февральской революции ученый вернулся в Петербург, но осенью 1917 года вновь оказался в Ялте.

В этот период Чернов проживал в гостинице «Метрополь» (ныне «Украина» по адресу Боткинская ул., 13) и активно участвовал в общественной жизни. Он читал лекции, выступал с докладами в Обществе по охране природы, делился своими знаниями и опытом с широкой аудиторией.

В 1920 году Чернову поступило предложение переехать в Англию. Несмотря на собственное ухудшающееся здоровье, ученый отказался покинуть Родину, оставив свой след в истории отечественной науки.

Дмитрий Константинович Чернов скончался от воспаления легких в ночь на 2 января 1921 года. Его похоронили на Аутском кладбище. В 1925 году на могиле была установлена плита, привезенная из Ленинграда.

13 апреля 1973 года останки Д.К. Чернова перезахоронены. На основании из диорита лежит прежняя чугунная плита с литым текстом: «Дмитрий Константинович Чернов 1839—1921 гг. Отец металлографии, провозвестник и глава Новой школы металлургов. Русское металлургическое Общество своему Почетному Председателю».

Память о Дмитрии Константиновиче Чернове сохраняется в его трудах, в названиях улиц и учреждений, а также в сердцах благодарных потомков.

Памяти Карла Ивановича Эшлимана

4 апреля 1893 года ушел из жизни Карл Иванович Эшлиман, выдающийся архитектор, оставивший неизгладимый след на облике Южного берега Крыма. Его жизнь, тесно переплетаясь с историей полуострова, завершилась в доме «Планжи-Сарай», где он прожил почти полвека. В прошлом это здание известно как корпус № 11 санатория Министерства обороны СССР по адресу улица Свердлова, 36.

Заслуги Эшлимана перед крымской архитектурой трудно переоценить. Он был автором проекта церкви Иоанна Златоуста, которая стала символом Ялты и украшением ее архитектурного ансамбля. В знак признания его заслуг, Эшлиману было дано особое разрешение на погребение рядом с созданной им церковью.

Однако история захоронения архитектора не завершилась здесь. 10 декабря 1969 года прах Карла Ивановича был перенесен на мемориальный комплекс. На его могиле по сей день возвышается прежний памятник из черного лабрадорита, выполненный в форме четырехгранной пирамиды. Этот монумент служит вечным напоминанием о таланте и самоотверженности архитектора, чье имя навсегда связано с красотой и величием Южного берега Крыма.